张士闪教授开讲“非遗名师讲坛”第二讲—— 在乡的“江湖” 冀南乡村梅花拳考察

11月13日,山东大学《民俗研究》杂志主编、儒学高等研究院民俗学研究所所长、教授、博士生导师、中国民俗学会副会长、中国艺术人类学学会副会长、山东省民俗学会会长张士闪做客中山大学中国非物质文化遗产研究中心,为中心师生带来题为“在乡的‘江湖’——冀南乡村梅花拳考察”的学术讲座。讲座由非遗研究中心的宋俊华教授和王霄冰教授主持,中心及中文系的部分学生参与讲座。

讲座内容分为三个部分,第一部分的主题是“说不清的‘江湖’”。张教授分享自身从小练习梅花拳的经历,和当时冀南乡村普遍学习武术的民俗。张教授详细介绍了六七十年代时,冀南乡村拜师习武的礼仪、武术行规等,张教授结合自身的武术情结,和对众多练武之人的访谈,分析华北社会习武民俗的社会心理。张教授认为,梅花拳的存在,让当地的人们多了一种区别于血缘、地缘和趣缘的社会联系。

讲座第二部分的主题是“中国为什么需要‘江湖社会’”。张教授先对现今社会江湖行为进行区分;认为拜干兄弟属于江湖情节的现实体现,又可称为成年结社;而结干亲、冥婚是一种功能性的民俗。接着,张教授从社会历史发展的角度剖析“江湖社会”存在的原因,认为从官方角度看,对“江湖势力”的肃清是官府的行政压力或政绩需求;二是“江湖”可以成为改朝换代的力量,如梅花拳曾经是义和团的主要力量;三是“江湖”可以成为社会异变的替罪羊。从民众角度看,“江湖”是民众可以超越日常的方式,因为人生总有一个阶段不满足于仿佛注定了人生之路,这种冲动就是超越日常。当这种超越日常的行为多汇聚在改朝换代的时间点,就会成为革命的力量。

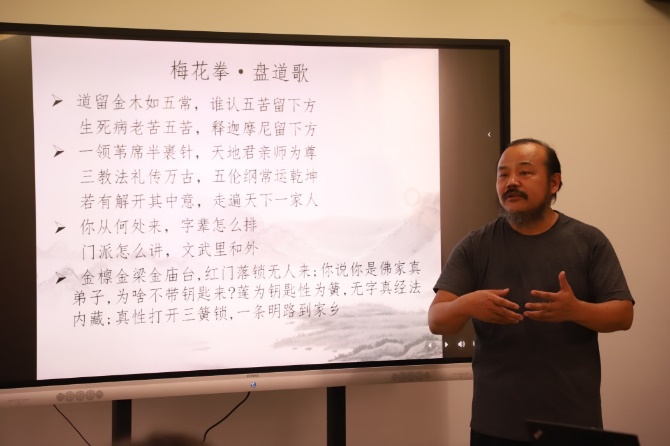

讲座的第三部分是“冀南乡村梅花拳:‘江湖社会’的制造”。张教授首先分析梅花拳存在的社会基础是基于在乡村的开放性和农民的流动性。接着,张教授分析了梅花拳的核心符号 “天地君师亲”与家国同构的联系。“天地君亲师”在村民、精英、国家的话语表述中不一样,恰好反映了中国社会阶层的多元化,他们可以共同构建起一个社会,也反映出中国社会历史悠久漫长,地方差异如此巨大,却可以共享一套话语,共用一个语言,共用一个符号。这一种话语形式即礼俗互动。中国传统文化支撑着民俗生活,乡村民众在民俗中获得关于“礼”的价值观,用民俗来调和日常矛盾。再次,张教授讲解了梅花拳的组织形式,包括收徒规矩、如三道门、拜师礼仪和传道规矩等。其中拜师与入教是对社会网络的调整。最后,张教授讲到了梅花拳的叙事方式是以乡土逻辑贴近礼治传统,并总结冀南梅花拳是一种讲究师门的民间组织形式,是一种含括佛道杂神及梅花拳祖师的信仰传统。也是一种包括宇宙观、社会伦理、集体意志等“符号”的实践。

张士闪老师平易近人,讲座幽默风趣,引起了在场同学们广泛的笑声和掌声。在互动环节,同学们积极发问,张老师耐心地给予解答,并谦和地表示自己也愿意更加深入地学习。

最后在王霄冰老师的精彩总结和同学们的热烈掌声中,讲座圆满结束。